采石场环境保护管理制度

在采石场的生产过程中,污染防治与生态修复需贯穿开采、加工、运输及闭矿全生命周期,具体措施需结合工艺流程和环境影响特点制定。以下是生产环节的详细防控与修复方案:详细解答

详细解答

在采石场的生产过程中,污染防治与生态修复需贯穿开采、加工、运输及闭矿全生命周期,具体措施需结合工艺流程和环境影响特点制定。以下是生产环节的详细防控与修复方案:

一、生产过程中的污染防治措施

1、粉尘污染控制

爆破阶段:采用微差爆破技术减少扬尘,爆破前预湿岩体表面。配置移动式雾炮车同步喷雾抑尘,覆盖爆破区域。

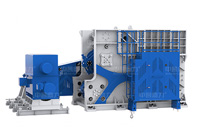

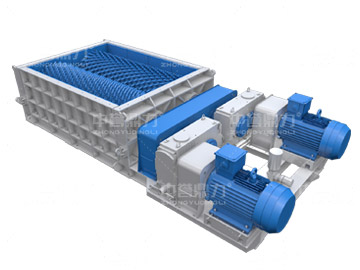

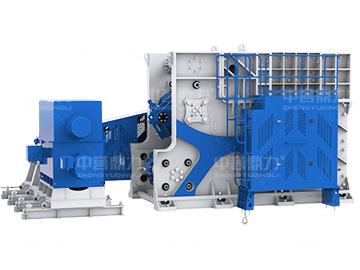

破碎与筛分阶段:破碎机、振动筛等设备安装密闭罩,配套袋式除尘器或旋风除尘器(除尘效率需达95%以上)。传送带加装防尘挡板,落料口设置缓冲装置减少扬尘。

堆料场与运输:堆料场划分封闭式储库或覆盖防尘网,周边设置高度不低于堆料1.5倍的防风抑尘墙。场内运输道路硬化并安装自动喷淋系统,运输车辆加盖篷布,出厂前冲洗轮胎。

2、废水治理

生产废水循环利用:设置三级沉淀池(容积根据日用水量设计),废水经沉淀后回用于降尘、设备冷却等环节。安装pH调节装置,防止酸性/碱性废水腐蚀设备或污染土壤。

雨水收集与分流:矿区周边建截洪沟,初期雨水导流至沉淀池处理,后期清洁雨水排入自然水体。裸露边坡覆盖防渗膜,防止雨水冲刷携带泥沙污染下游。

3、噪声控制

设备降噪:选用低噪声破碎机(如液压圆锥破),设备底座安装橡胶减震垫。高噪声区域(如空压机房)设置隔音墙或隔音罩,噪声值控制低于85dB(A)。

作业时间管理:禁止夜间(22:00-6:00)进行爆破、破碎等高噪声作业,靠近居民区时加装声屏障。

4、固体废物管理

废石与渣土资源化:废石经破碎筛分后制成建筑骨料(如0-5mm机制砂、5-20mm碎石),用于路基或混凝土原料。表土单独剥离存放,闭矿后用于复垦区土壤改良。

危废规范处置:废机油、废电池等危废分类暂存于防渗漏仓库,委托持有《危险废物经营许可证》的单位处理。

二、生态修复技术与管理

1、边开采边修复(动态修复)

台阶式边坡治理:每开采至一定高度(如15米)形成台阶,台阶宽度≥4米,坡面角≤65°,台阶内侧种植爬山虎、葛藤等攀援植物固坡。坡顶设截水沟,坡面铺设土工格栅+喷播客土(厚度≥10cm),混合草籽(如狗牙根、高羊茅)和灌木种子。

临时裸露区覆盖:短期未开采区域覆盖防尘网或喷洒环保抑尘剂,防止水土流失。

2、闭矿后系统修复

地形重塑:采坑回填废石并压实,顶部覆土厚度≥50cm,设计为缓坡地形(坡度≤25°)或改造为人工湿地。

植被重建:优先选用本地先锋物种(如刺槐、紫穗槐耐贫瘠树种),搭配豆科植物固氮改良土壤。采用“乔灌草”立体配置,每公顷种植乔木≥500株、灌木≥2000丛,草皮覆盖率≥80%。

水系恢复:修复自然排水路径,采坑底部建设渗水井或蓄水池,防止积水塌陷。

3、水土保持专项措施

排水系统:矿区外围建截洪沟(断面尺寸根据汇水面积计算),场内设网格状排水沟,末端接入沉淀池。

表土保护:开采前剥离30cm表土层,单独堆放并覆盖防尘网,闭矿后回铺至复垦区。

4、生物多样性补偿

生态廊道建设:在矿区与周边林地间保留或种植宽度≥20米的植被带,为野生动物提供迁徙通道。

人工辅助措施:设置鸟巢箱、昆虫旅馆等生境设施,定期投放本地鱼苗修复水域生态。

三、配套保障机制

1、监测与评估

实时监测:粉尘(PM10、PM2.5)在线监测仪每2小时上传数据,噪声监测点布设在厂界和敏感点。每季度对复垦区土壤有机质、植被盖度等指标检测,评估修复效果。

第三方审核:聘请环保机构每年开展1次生态修复专项审计,确保达到《矿山生态修复技术规范》要求。

2、技术创新应用

数字化管理:利用无人机航拍+GIS系统动态监测矿区生态变化,建立修复效果三维模型。

新型材料:试验微生物菌剂加速土壤熟化,或采用保水剂提高干旱区植物成活率。

3、资金与责任

设立专项基金:按矿石销售额的3%-5%提取生态修复基金,专款用于复垦工程。

终身责任制:明确企业法人、矿区经理的生态修复终身责任,纳入政府监管平台。

通过以上措施,可在保障生产效率的同时,大限度减少采石活动对环境的破坏,并实现“开采-修复-再利用”的闭环管理。关键要点在于“源头防控、过程严管、末端修复”,结合技术升级与制度约束,推动矿山绿色转型。